オンラインという新たな授業のスタイルで 成長を加速するSNS世代の学生たち。

久保田達也先生の「アイデア・発想法」は、AIを使ってどんな価値を創造するのかを考える発想力と、そのアイデアを人に伝えるためのプレゼンスキルをアクティブ・ラーニングで学ぶ授業です。

新型コロナウィルスの影響により、一時期はオンライン授業がメインで、教室での対面授業ができない状況でした。そこで、久保田先生はZoomやYouTubeなどのツールを活用して前期の授業15回全てをオンラインで行い、毎回課題を出してアンケートを取りました。アンケートの回答には、久保田先生も驚くほど学生一人ひとりの授業に対する熱意と意欲が込められていたのです。

久保田先生に、授業が学生たちに好評を博した理由について伺いました。

久保田達也先生の「アイディア・発想法」とは?

オンライン授業だから実現できる

コミュニケーションの相乗効果。

教室で授業をしていても、50人のクラス全員の顔は見えません。でも、オンライン授業でZoomを使えば、学生一人ひとりの表情まで見ることができます。画像を見せたり、動画を流したりするのも簡単なので授業の自由度がとても高い。学生たちが自分のアイディアを絵に描いてスマホで撮影し、チャットに貼ればクラス全員がお互いのアイディアを瞬時に共有できます。

クラスメイトの描いた絵を見て、同じものがあるとガッカリするし、面白いと思ったら「いいね」をつける。人とかぶらないように描きなおす学生もいるし、ヒントを得て新しいアイディアを見つける学生もいて、学生同士のコミュニケーションが学習効果を高めていく。手を上げて質問するのは恥ずかしくても、チャットならその場でわからないことを聞いてきます。

前期のまとめとして1分間Zoomでプレゼンする試験を行ったら、200人も視聴者がいるのにもかかわらず、みんな熱く自分のアイディアを語っていました。オンラインの機能を生かした、従来と全く違うスタイルの授業を半年間続けた結果、学生たちが驚くほど成長したことを実感しています。

フラット化したネットの魅力は

リアルタイムの面白さと緊張感。

学生たちはネットワーク社会のネイティブなので、もともとSNSのコミュニケーションには慣れています。だからZoomを通じた授業にも、すぐに適応できる。逆に教える側が意識しなくてはいけないのは、ネットの中はフラットであり、よりライブ感が重視されるということです。あらかじめ収録した動画を流した後で課題を出すようなオンライン授業では、学生が潜在的に持っている力を伸ばすことはできません。彼らが魅力を感じるのは、先生が時々失敗したり、本音をこぼしたりするリアルタイムの面白さと緊張感です。だから、オンライン授業のメリットを引き出すには、まず教える側がデジタルツールに精通しなくてはならない。さらに、フラット化したネットワークの中には教壇がないので、先生も学生と同じ目線の高さになることを意識する必要があります。

学生たちは、アナログ世代のわたしたちよりデジタルへの適応力が高く、情報を処理するスピードも速い。この間、5Gのスマホを持っているか学生に聞いたら3割が使っていました。年末に向けて買い替えを考えている学生を加えたら5割を超えます。通信環境が5Gになれば、オンライン授業の可能性も広がって、もっといろんなことができる。6Gになったら、ヘッドマウントディスプレイをつけてVR空間が教室になるかもしれません。

オンラインとリアルの融合により

最大の学習効果をもたらす授業を。

オンライン授業のメリットはたくさんありますが、それだけで学びの全てが完結するわけではありません。オンラインで知識は学べますが、ハンダ付けのような実体験はできないからです。

仕事の現場で役に立つ技術を身に付けるには、実習や実験で手を動かす必要があります。もちろん、学校でクラスの仲間たちと交流するのも大切な経験です。SNSで話すのとは違って、何気ない雑談から画期的なアイディアが生まれることもあるでしょう。

今日、久しぶりに学校に来て教室をのぞいたら、「生クボタツだ!」「本物だ!」と声をかけられて、初めて教え子たちと顔を合わせました。Zoomでは一人ひとりと接していますが、実際に会うのはやっぱりうれしい。空間を共有するのも楽しい。それが実体験を伴って学べるスクーリングの重要なところだと思います。

コロナ禍で授業のオンライン化が進んだことは、AIシステム科の学生に新しいスタイルの授業形式により学びを深める大きなメリットをもたらしました。新型コロナ感染症が収束した後も、オンラインとリアルの融合により学習効果を最大化する新しい授業の形(ハイブリッド型教育)が定着すると考えています。それを実現できるのが日本工学院の環境であり、私たち教員の情熱なのです。

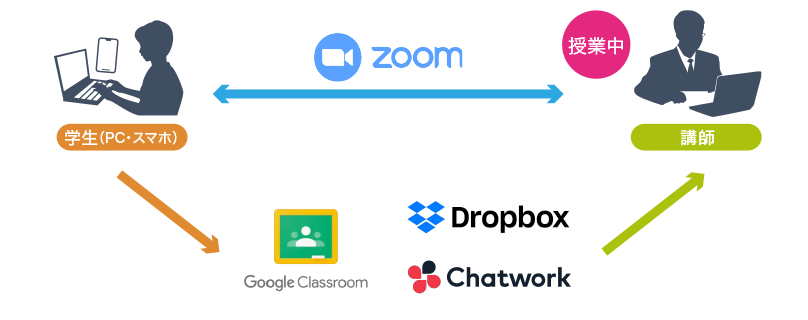

日本工学院のオンライン教育体制

グーグルクラスルーム、グーグルミート、Zoomなどオンデマンドおよびライブ授業のためのアカウントを学生全員に配布し、授業をいつでもどこでも閲覧できるよう、映像でアーカイブ化を実施しています。また、クラス担任制による学生一人ひとりにきめ細やかなサポートを実施することで、安心して学びに集中できる学習環境を整えています。

プロフィール

久保田達也 先生

西武百貨店、サンリオ、東急ハンズ、電通などの企画業務を歴任し、キャラクターグッズ開発や、スケートボード、ティラミスの日本市場開拓など、数々の企画・プロデュースを手がける。 1985年に(株)イッツ設立、代表取締役就任。 人間本来の発想能力とネットワーク世界との相互関連性を研究、開発するかたわら、ビジネスマンや学生に向けた講演・セミナーを多数行っている。著書に「企画エクササイズ(インプレスR&D)」「企画とプレゼンの技術(日本実業出版社)」「新版 勝てる企画の技術(ダイヤモンド社)」などがある。金沢工業大学元教授、サイバー大学元教授、一般社団法人インターネット協会評議員、NICT教育指導員、日本工学院顧問。通称くぼたつ。

オンライン授業で学んだ体験は

社会に出てからも力を発揮します。

コロナ禍は教育だけでなく、働き方にも大きな影響を与えました。今後は企業においてもリモートワークが定着し、ネットワークを利用した業務が増えるでしょう。そうした場面で、学生たちが身に付けたオンライン授業のスキルが役に立ちます。AIシステム科では、アフターコロナの時代になっても最新のコミュニケーションツールを取り入れながら、オンラインとリアルを組み合わせたハイブリッドな授業を継続する予定です。

さらに、AIシステム科が取り組んでいるのは、企業との連携による新しいサービスやプロダクトの共同開発です。すでに日本語をデジタル認識するOCRソフトの製品化をめざすプロジェクトがスタートしているほか、複数の企業と計画が進んでいます。オンラインとリアルの融合に加えて、実践的な学びの場を提供することにより、変化する社会で「生きる力」を発揮できるAI人材の育成をはかります。

AIシステム科 科長

小高 一

◎日本工学院AIシステム科

https://www.neec.ac.jp/department/it/aisystem/