建築学科卒業生が、JIA東京都学生卒業設計コンクール2020銅賞受賞

東京の大学・専門学校が参加する卒業設計コンクールで

専門学校生として初受賞の快挙!

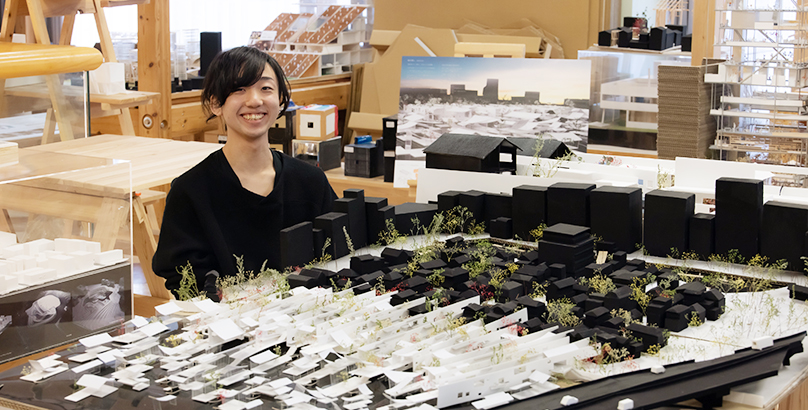

JIA東京都学生卒業設計コンクール2020において、本校卒業生の梶隆晃さん(作品制作時建築学科(4年制)に在学)が銅賞を受賞。有名校が数多く参加する東京で代表の一人として選出され、専門学校生として初入賞の快挙となりました。

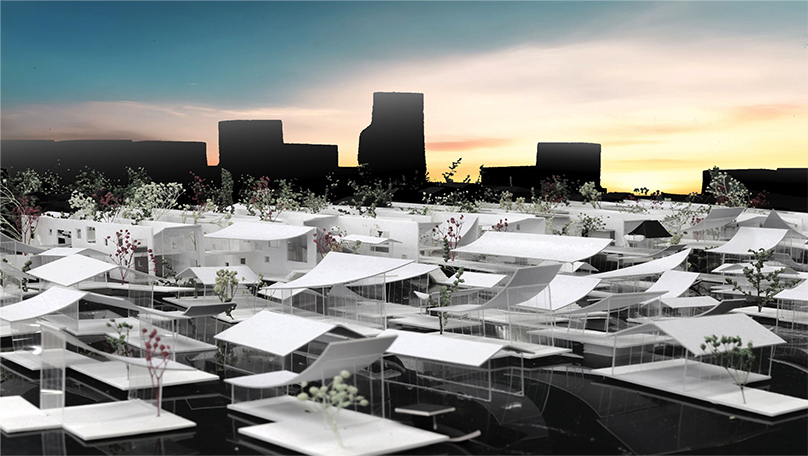

梶さんの作品「佃の渡し ~佃島延長計画~」は、東京の下町、隅田川河口の中州・佃島を題材に、周辺の開発による環境の変化や、高齢化が進む町に、風通しの良い未来の町の姿を提案することをコンセプトに作られた作品で、審査員からは「スケール的にも制度的にもなかなか手を出しにくい都市的なテーマに果敢に挑み、学生らしい軽やかな発想力で設計を行った作品」との高評価を受けました。

今回、見事受賞された梶隆晃さんに受賞された作品制作のことや学校での学びについてお聞きしました。さらに、梶さんの担任として指導にあたられていた非常勤講師で建築家の鈴木隆先生、建築学科 専任教師の松村哲志先生にもお話を伺いました。

JIA(日本建築家協会)が、建築家をめざす学生を対象に毎年開催されている、卒業設計作品を対象にしたコンクール。以前は大学生のみが対象でしたが、現在では専門学校生のエントリーも開始。各支部や地域で開催され、そこで選出された推薦作品を一堂に集めた全国規模のJIA全国学生卒業設計コンクールも行われます。

受賞者インタビュー

建築学科(4年制)2020年度卒業 梶隆晃さん

「街が本来持っていたエネルギーを取り戻したい」という思いを作品に

JIA学生卒業設計コンクールのことを意識したのは、卒業制作が始まる前に、松村先生に過去のコンクールの受賞作品の載っている本やファイルを見せていただいた時。このような作品を自分も作ってみたいという気持ちが強く湧き上がったのを覚えています。

しかしどのような作品作りにするかの考えをまとめられないで迷っていたところ、先生に「佃島を見にいってみれば?」とヒントをいただき、すぐに足を運びました。江戸の雰囲気や下町を感じる街というのが最初の印象です。路地に人々の生活が息づいていて、住民が街を作っている場所だということを肌で感じ、隅田川の向こう側にある高層ビルに囲まれた形の、江戸と東京のコントラストにも圧倒されました。しかし、前回の東京オリンピックで隅田川には大きな橋がかかり、もともと対岸と繋いでいた佃の渡しも無くなったという歴史を知り、さらに堤防ができて島から川も見えなくなってしまっている今の状況に、街のエネルギーが止まってしまっているようにも見えたんです。このままでは佃島がなくなってしまうような気がして、ここを題材に何かやってみたい、佃島がこれからも50年、100年続くようにプランを考えてみようと思い立ちました。

何度も現場に足を運び、経験で得た知識や感覚を大切に

作品全体のコンセプトを「佃島の周辺の開発による環境の変化や、高齢化が進む町に、風通しの良い未来の町の姿を提案すること」と決め早速制作を開始。細かいプランを考え始めました。まず気になっていたのは堤防の問題です。景観のネックになる堤防も、安全面で必要だから作られたもの。そこで堤防を利用し、堤防を越えてもう一段上に街を拡張して行こうと言うコンセプトがまず頭に浮かびました。徒歩でしか入れない佃島の路地の空間に大きな魅力を感じ、その生活の場としての路地を守るため、歩いて実際に感じた感覚を大切にしてその路地感をそのままアップデートすることを心がけました。

しかし、川の上に張り出していく新しく創造した空間がうまくいっても、既存の空間との繋がりをどう対応させていくかということが、うまく行かずに悩みました。また、今後の街の新陳代謝にもどう対応させるのかを考えるのが難しく、何度も作業は滞りました。そんな時は先生に相談をし、コンセプトがずれないように、慎重に進めていきました。先生には、悩んだら現場に行けと教えられ、夜に朝に何度も足を運びました。そして何回も現地を歩いたその経験が、そのまま自分の模型の中を歩く感覚につながっていくことを身をもって体験しました。これはこれから私が建築設計に携わっていく中で、大切な核となる経験だったと思います。また、佃島の過去を知り、未来を考える中で、敷地の捉え方に、歴史という時間軸を取り入れられるようになったのは大きな成長だったと思います。この経験を経て、建築設計が俄然面白くなりました。

大切な経験、また大きな自信となったコンクール受賞

卒業制作は無事に完成し、学年でトップに選ばれてJIA東京都学生卒業設計コンクールに出品。自分では賞を取れる自信などなく、ただ作品が自分の思い通りに完成させることができたことに満足していましたが、入賞することができてとても嬉しく思っています。コンクールの場で実際に他の方の作品と比べてみると、今まで自分は、大学や他校では学ぶことができない大切なことをたくさん教えてもらっていたのを実感することができました。日本工学院は建築の最前線で実務を経験されている先生ばかりですので、そのプランが実際に現場ではどうなるかということを教えられ、何度も考える機会を持つことができます。その経験を生かして模型を作り込むことができたのが、他の方とは違うのではないかとも思います。JIA東京都学生卒業設計コンクールへの参加は、私にとって大切な経験となり、また大きな自信につながりました。

卒業後は、アメリカのサンディエゴにある設計事務所で二ヶ月インターンシップを経験したのちに、カナダの設計事務所で働く予定でしたが、このコロナ禍で渡航ができなくなってしまいました。現在は日本の設計事務所で働きながら、次のステップへの準備を行っています。

これからは在学中4年間の学び、そしてコンクールへの参加をはじめとするたくさんの経験を忘れずに、設計を軸にして、自分があったら良いなと思う建物や空間を作っていきたい。周りの人とみんなでワクワクできるようなものづくり、場所作りをできれば良いなと考えています。

先生からのメッセージ

日本工学院 テクノロジーカレッジ 建築学科 非常勤講師 鈴木隆先生

作品な対する熱量が、見る人の心にどれだけ伝わるかが大切

入賞した梶さんの作品は、いろいろな形を組み合わせる造形感覚に優れ、またポエティックな個性ある発想が大きな魅力です。コンクールにおいて入賞する作品に共通しているのは、やはり作者がどれくらいの愛情をもって課題に取り組んだかが伝わること。その熱量や姿勢がなければ、どんなに良いアイディアや、凄いテクニックがあるものでも見る人の心には届かないものです。作者自身が作品制作を楽しんで取り組んだこと、そしてやり切っていることが大切です。ですから今回梶さんが受賞することができたのは、自分の課題に対して信じ続け、最後まで表現し切った熱量に対する評価だと思います。

このようにコンクールやコンペなど、評価を得る場所に出品するということは、建築を学んでいく上でとても大きな経験となります。自分が作ったものがどんなものであれ、第三者に評価されること、良い評価も悪い評価もどちらも価値のあるものです。建築学科(4年制)では、卒業制作に関しても、選ばれた学生だけではなく、学生全員の作品について先生方が一人ひとりていねいに講評をします。そして、JIA学生卒業設計コンクールのように学外で評価される機会もたくさん用意しています。

建築の正解はひとつではない、人や社会とのコミットが重要です

実は建築の学びに正解というものはありません。構造力学や環境設備、施工などは教科書が整っていて、体系的に学べますが、私の担当している設計製図は、社会的な課題を学生たちが自分の頭で考え、どういうアウトプットを出すことによって社会から評価を得るのかというのが授業です。ここにある正解はひとつではなく、無限に答えが散らばっています。ですから私たち先生が教えるというより、学生一人ひとりの個性を生かし、一緒に考えて導き、そして引き出すというのが私たちの役目です。私たち先生が学生のみなさんに求めている”こたえ”は”答え”ではなく、”応え”です。また、建築設計に携わるためには資格も必須ですが、資格の勉強だけをして資格を取れば建築の仕事に携われるということではありません。有資格者になるということは、スタートでしかないのです。そこから資格を持っている人が社会にどうやってコミットしていくか、そして社会のために、何を残せるかを考え行動する。それが建築のプロとして必要なことです。このやりがいある建築というジャンルに、多くの方にチャレンジして欲しいと思います。

日本工学院 テクノロジーカレッジ 建築学科 専任教師 松村哲志先生

建築設計のプロに必要なのは、技術ではなく考え方や発想力

JIA東京都学生卒業設計コンクールは、以前は大学のみの選出でしたが、4年前から専門学校も参加できることになりました。今回は専門学校では初めての受賞になりますが、このような大きなコンクールで賞に選ばれることは、評価を得ることだけではなく、建築業界で活躍されている方たちや、刺激しあえる同世代のライバルとの出会いも大切なポイントです。そして他者の作品を見たり、プロの世界に触れることによって新しい視点や考え方が開かれ、世界が広がります。

建築学科(4年制)では、設計をするために必要となるテクニカルな技術にプラス、考え方や発想力を育てることを重視しています。課題に対してどうアプローチして、どのようにものづくりを進めるか。そのスキルを身につけることが大切だと考え、鈴木隆先生をはじめとする、建築の第一線で活躍されている建築家の方と、専任の先生方のタッグによる指導で、より現場に近い、プロの世界で即戦力として活躍できるスキルを、個性を生かしながら育んでいます。

専門性の柱+幅広い知識と感覚を持つT字型の人材をめざそう

現在コロナ禍にあって、これからは建築の職域も大きく変わってくることが予想されます。建物自体のハードだけではなく、環境、生活、イベントなど建築家がボーダーレスに関わっていく時代になっていくでしょう。そこに必要となってくるのは、コミュニケーション能力、そして幅広い知識と感覚です。しかし、もう一方で専門性の柱を持っていないとブレてしまいます。一つのことに秀でた人材より、T字型の人材、一本芯を持ちながら、その上で幅広く手を伸ばせるフットワークを持った人材が必要な時代です。そういった人材をめざすには、建築学科(4年制)は最適の環境だと思います。建築は、これがやりたいと思う気持ちと、ものづくりが好き、そしてそれを実現させるために努力をする気持ちがあれば大丈夫。私たちがサポートします。

◎建築学科(4年制)

https://www.neec.ac.jp/department/technology/architecture/4years/