第9回高校生けんちくコンテスト結果発表

応募テーマ「楽しい学校」

(応募総数327作品)

- 【審査委員長】

- 岡本賢(元 久米設計特別顧問、日本建築美術工芸協会 会長)

- 【審査員】

- 渡辺朋代(オートデスク株式会社)

- 小田島佑(建築家)

- 藤原成暁(建築家)

受賞作品 ※受賞者の高等学校は受賞当時のものです

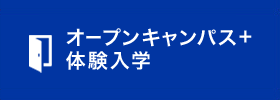

『Stagnation

~よどみ空間は子ども達の憩いの場となる~』

小川 愛未

北海道立苫小牧工業高等学校

- 審査員コメント

- 学校で子供たちが、自分自身で自由に快適にいられる場所を見つけられることが「楽しい学校」のテーマに対する解答として提案されています。学校の教室や図書館、体育館が分節されてそれぞれの要素の間に生徒たちの流れとよどみの空間を作り、さらに周辺の地域へ流れていく様子が楽しい状況を彷彿とさせます。空間を構成するさまざまなディティールの提案と、模型写真によるプレゼンが密度の高い提案作品となっていて、審査員全員から高い評価を受けました。テーマに対して真摯に取り組んだ姿勢と共に、金賞にふさわしい作品です。(岡本 賢 氏)

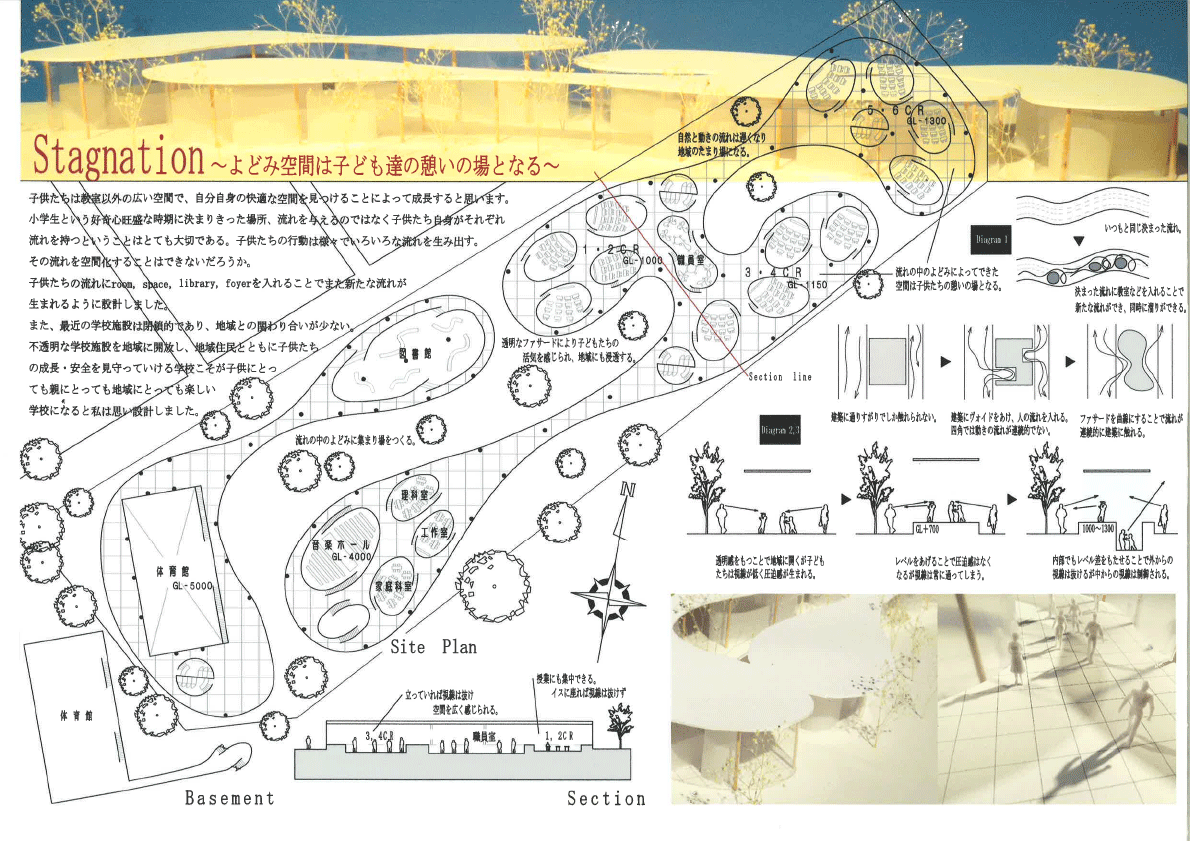

『そらのまなびや』

黒沢 留奈、髙木 なつみ

北海道帯広工業高等学校

- 審査員コメント

- 万遍なく学校全体が計画されていて緻密にイラストが添えられ、プレゼンテーションに優れた案である。北海道の大自然に相応しいスケールかどうか、模型などで検証すると良い。(藤原 成暁氏)

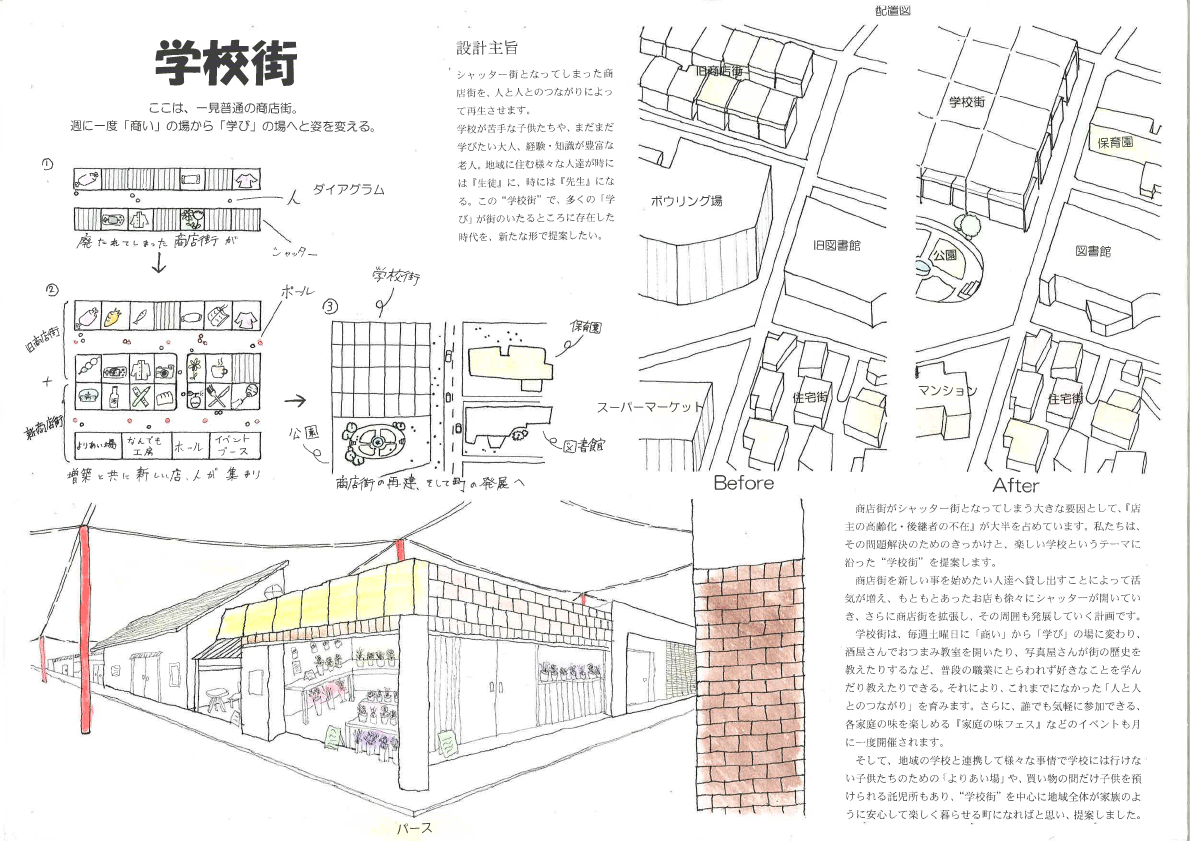

『学校街』

大野 比扇、藤原 大地、馬場 雄大

埼玉県立大宮工業高等学校

- 審査員コメント

- 旧態依然とした学校の概念を越えて、地域全体に学びの要素を組み込んだ、商店街と学校の新しい活性化のアイディアを感じました。集落の高齢化が進む地域に若い方々との交流で活気が取り戻せたり、地域の助け合いを増やすきっかけになって、楽しく、安心して過ごせる街になりそうですね。(渡辺 朋代 氏)

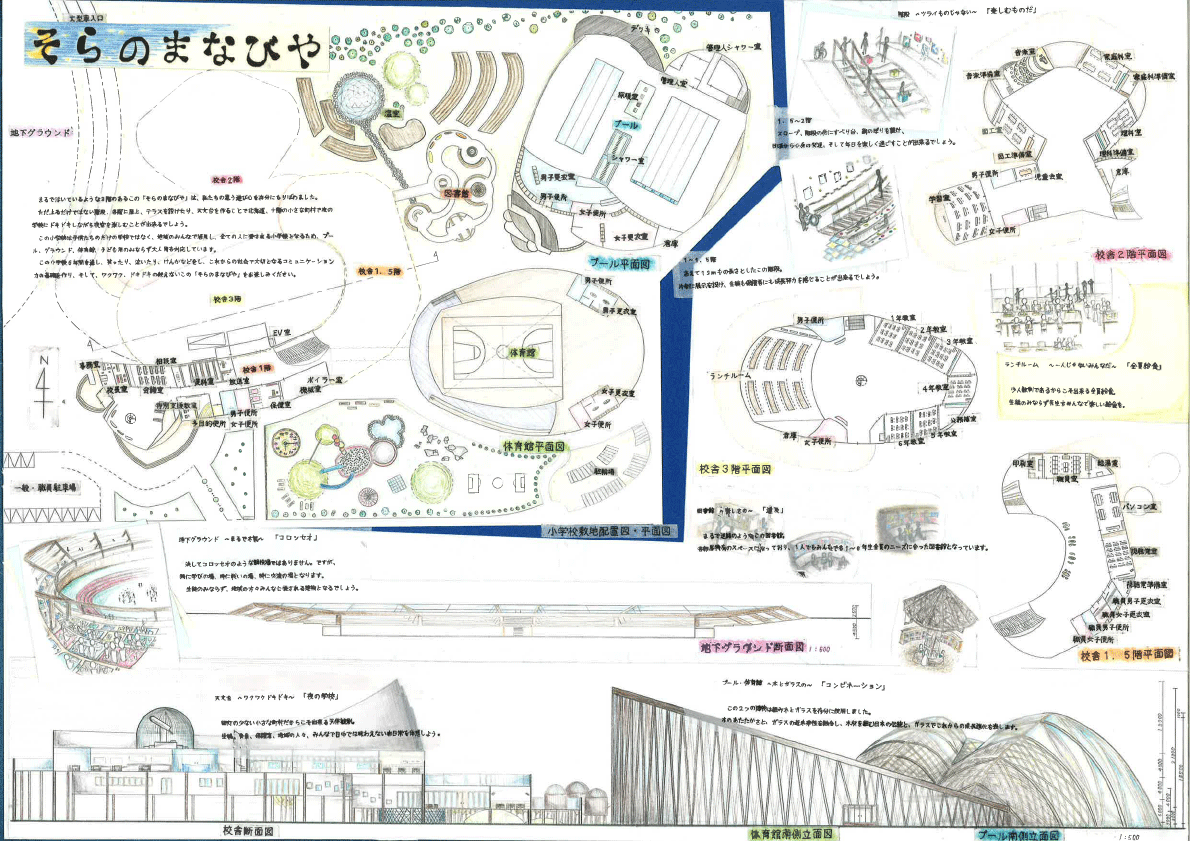

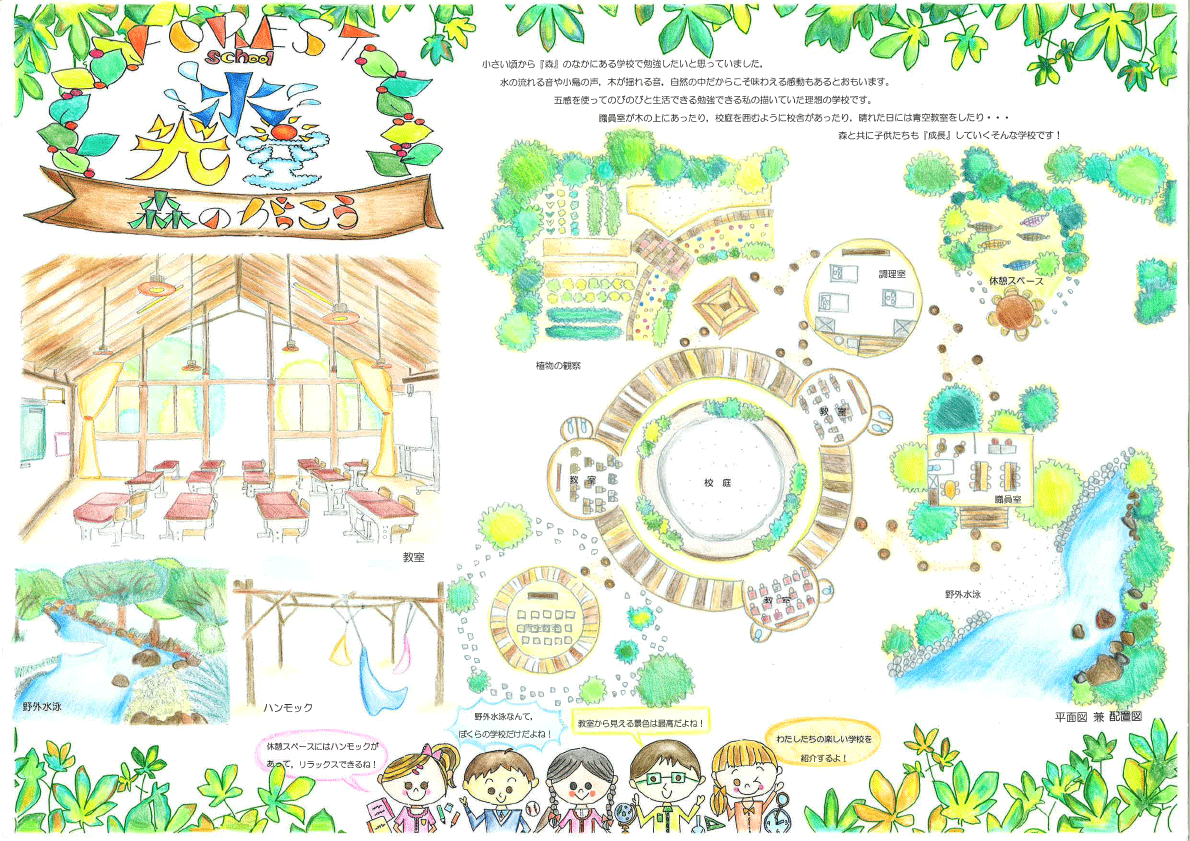

『森の学校』

岡崎 栞奈

宮城県白石工業高等学校

- 審査員コメント

- 森の開放的な空間を活かした、楽しみ方を提案している作品ですね。学びのスペース、水泳、リラックス、食育に水、光、空の要素も織り交ぜていて、とてもカラフルで上手なスケッチや絵に仕上がっている。楽しい様子が伝わってきます。(渡辺 朋代 氏)

Autodesk賞

審査員特別賞

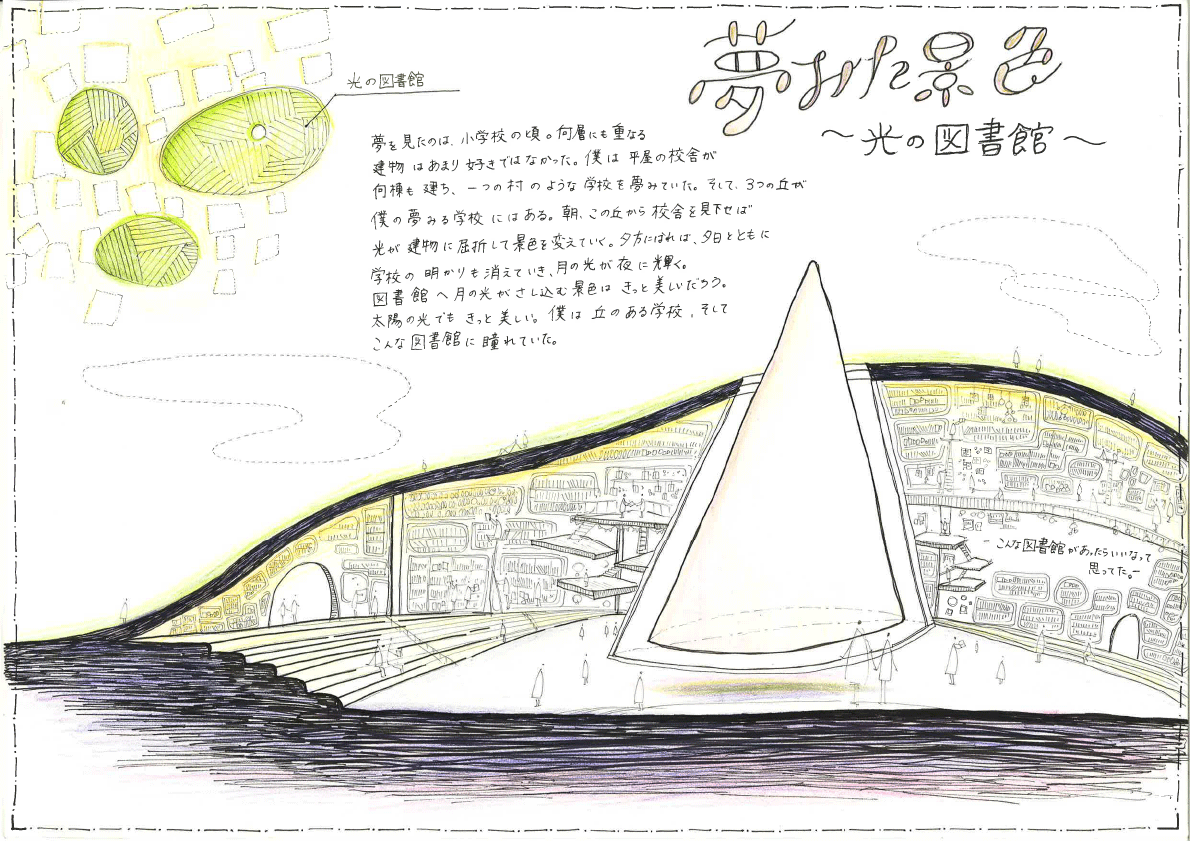

『夢みた景色~光の図書館~』

大久保 芽

岡山県立岡山工業高等学校

- 審査員コメント

- 大地が盛り上がって屋根に繋がるランドスケープを意識した胎内的図書館。円錐形のシンボルに象徴的な光が注ぐインテリア空間は、パブリックでありながらプライベートな読書空間を演出している。(藤原 成暁 氏)

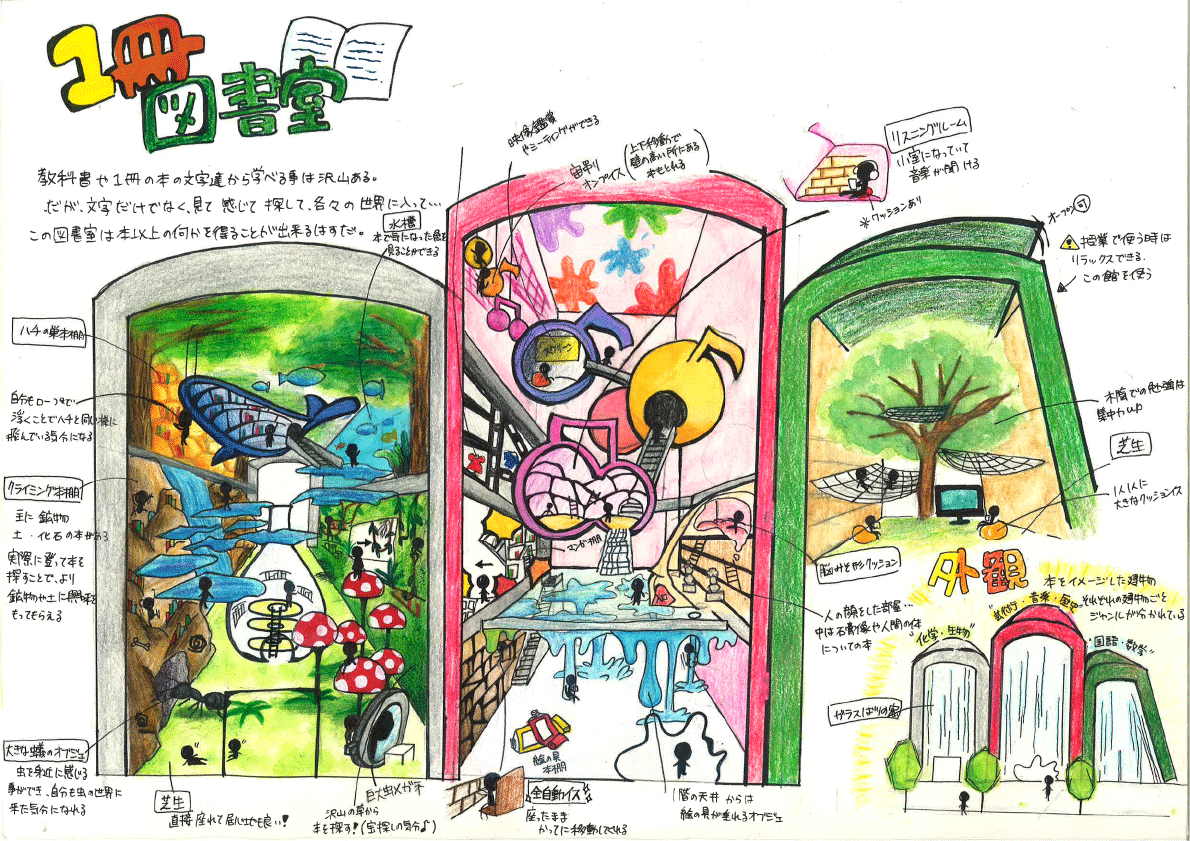

『1冊図書室』

小林 愛美

宮城県・私立東北生活文化大学高等学校

- 審査員コメント

- 多くの応募案の中で、この作品は強烈な表現イメージを持った作品であった。歴史的に蓄積された知識、情報を書籍として保管する図書室に着目し、尚且つ、1冊の本の持つ価値の重要さを本の中に楽しくイメージ展開している点が大変興味深く、評価致しました。本の内容を内部空間の表現とし、各ジャンルのイメージが楽しく表現されている。惜しむらくは、さらに多くの本が多数並んだ、スケールを拡大した提案があればもっと高い評価が得られたと思われる。(小田島 佑 氏)

学校賞

- 秋田県立横手清陵学院高等学校

- 京都府・私立京都聖母学院高等学校

- 埼玉県立狭山経済高等学校

- (順不同)

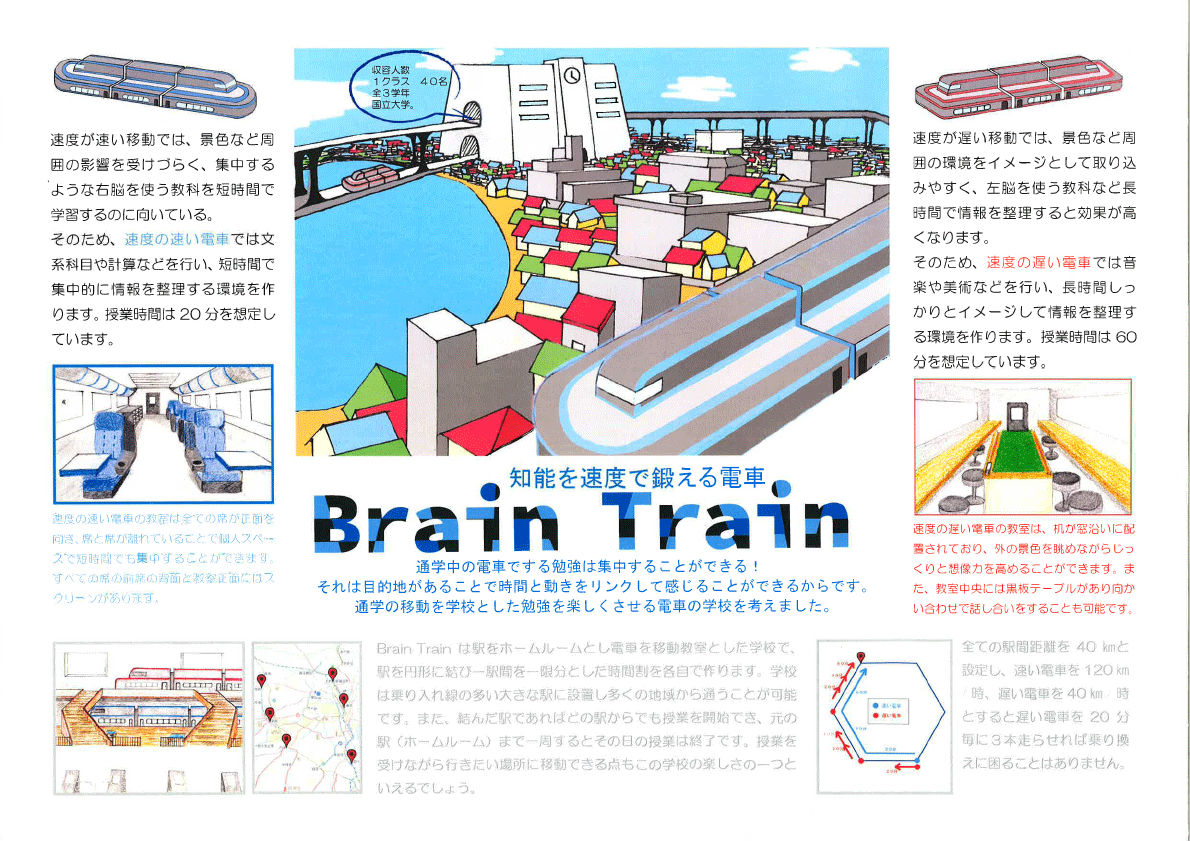

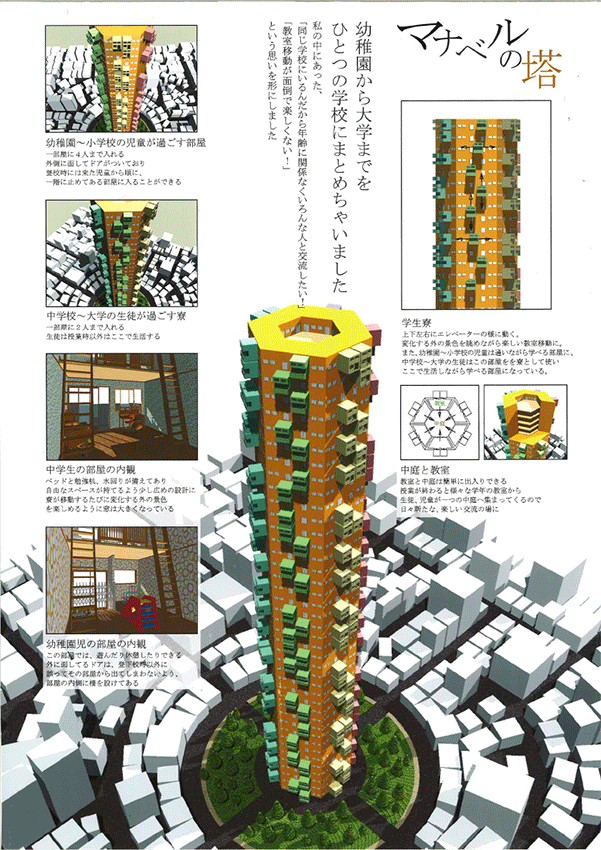

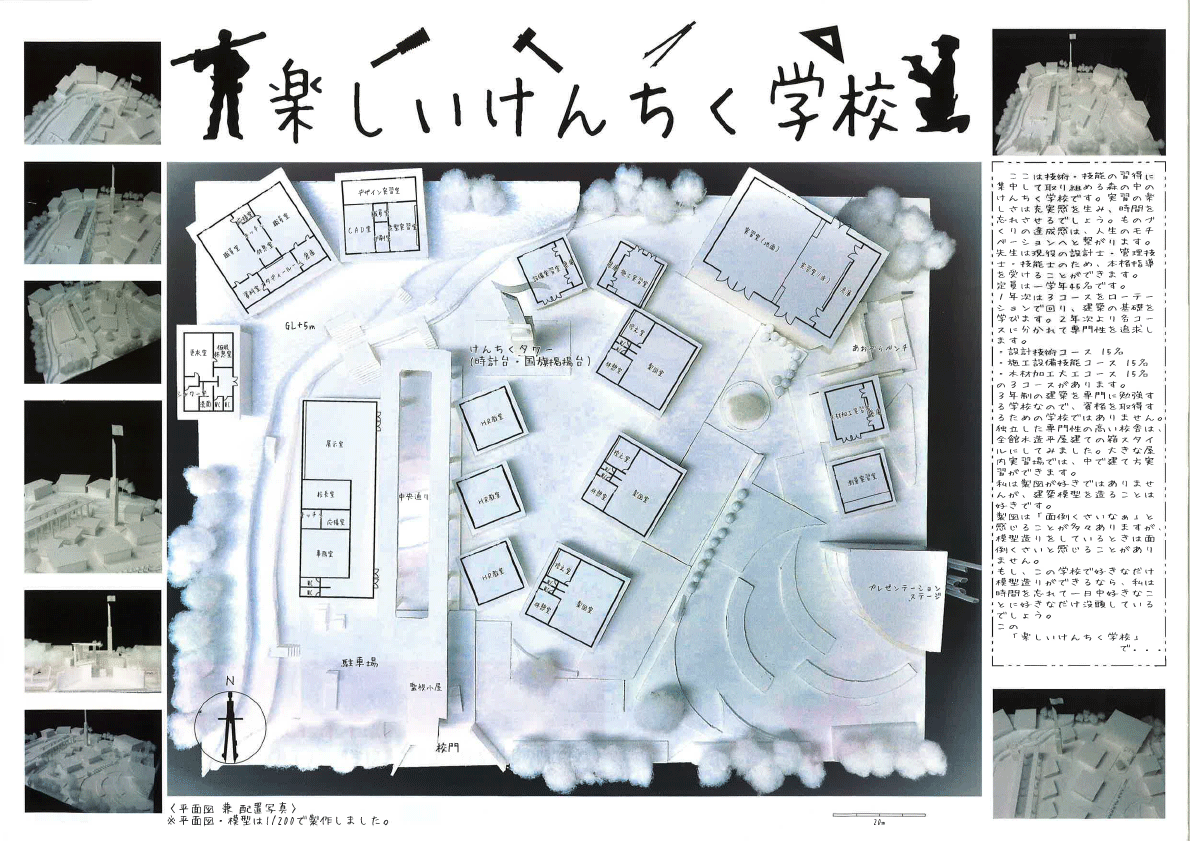

岡本 賢 審査委員長 総評

前回、過去最多の293の応募作品に対して第9回目の今回はそれを上回る327作品の応募がありました。「楽しい学校」というテーマが高校生の皆さんにとって、さらに身近でイメージを喚起しやすかったのかと思います。作品の多くは自然の緑の中の学校イメージや学校の中で楽しい場所としての図書館、さらに水族館のような教室、地底に潜る学校、宇宙に漂う教室など奇想天外なものもあり、楽しい審査になりました。審査員の先生方が20票ずつの票を持って第1次審査を行いました。その後、各審査員の先生の評価で金賞、銀賞、銅賞を提案し多くの票を獲得した作品から永い議論を経て、各賞を決定しました。金賞は、流れとよどみの空間の中に学生が各々居心地の良い場所を見つけられる提案で密度の高いプレゼンと模型のイメージも評価されました。銀賞は、全く自由な形態で展開する建築群と重層する有機的な形態の建築イメージです。銅賞は、「学校は町の中にあるべき」というユニークなコンセプトに魅力を感じます。さらにほのぼのとした楽しさ、列車のスピードと連携する教室などバラエティーに富んだ作品になりました。ひとつ残念なことは、生徒間の濃密なコミュニケーションをめざす提案が少なかったことです。学校が楽しいのは多くの友達と交われることではないでしょうか。友達と楽しく語り合えるユニークな場所の提案があればもっと充実したコンテストになったと思いました。