第10回 高校生けんちくコンテスト結果発表

応募テーマ「サステイナブルな家」

(応募総数153作品)

- 【審査委員長】

- 岡本賢(元 久米設計特別顧問、日本建築美術工芸協会 会長)

- 【審査員】

- 渡辺朋代(オートデスク株式会社)

- 小田島佑(建築家)

- 藤原成暁(建築家)

受賞作品 ※受賞者の高等学校は受賞当時のものです

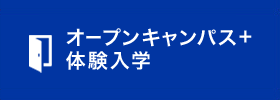

『八角土楼』

高橋 鉄三、井元 翔耶

北海道苫小牧工業高等学校

- 審査員コメント

- 中国の古来から存在する客家に着目して、その様式が持っているコミュニティーと自然との一体感を新しいサステイナブル建築に再現させようとする提案作品です。八角形の住居は集合住宅の形態を取り、広大な中庭には動物や植物が点在。食物の有効活用や堆肥を利用した発熱装置が取り入れられ、太陽光発電の屋根材や雨水の利用など、さまざまな省エネ装置の構成によって自立した建築環境が成立する姿が想像されます。客家をよく研究し、それによって想起されたイメージを膨らませて新たな提案へと導いた想像力と、それを視覚的に表現するレベルの高いプレゼンテーションが高く評価され、金賞にふさわしい作品になりました。(岡本 賢氏)

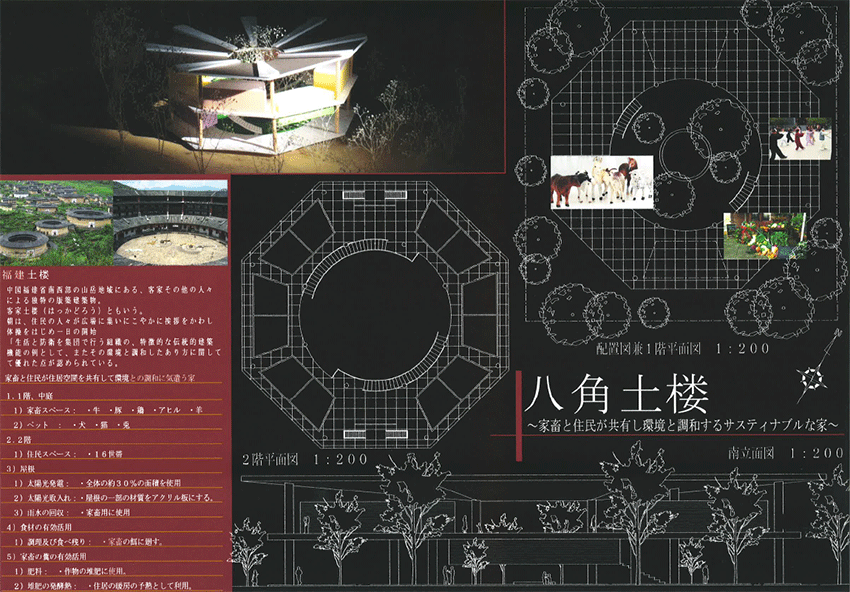

『土の柱の家』

佐藤 輩斗、池島 智秋

北海道苫小牧工業高等学校

- 審査員コメント

- 建物は無くなってもその土地の記憶を「土の柱」として残していく提案はユニークである。その精神性と象徴性が上手にプレゼンされている。「新興住宅地の未来の姿の提案」ならば、既存の状況との違い、ビフォーアフターを示すことで何を残したいのかが明確になったと思う。(藤原 成暁氏)

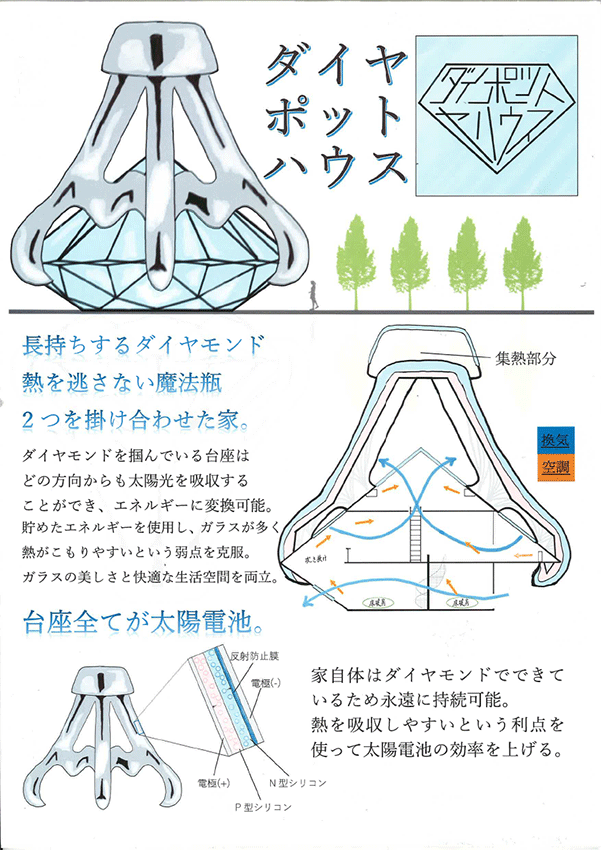

『ダイヤポットハウス』

菅野 雅貴

国立釧路工業高等専門学校

- 審査員コメント

- 住戸イメージが他案にみられない斬新な、多少SF的な形態のダイヤモンドに着目した点がユニークな作品となっている。光が充満する「クリスタルな空間」は近未来的な空間となり、また、太陽光を活用した熱環境の提案は多少現実味(リアリティ)に欠けますが、それらのシステム提案に魅力を感じます。ダイヤモンドと“掴んでいる台座”の組み合せた形態を住居と見立てた発想に「大胆さ」が感じられ、その点が評価されたと思います。

(小田島 佑氏)

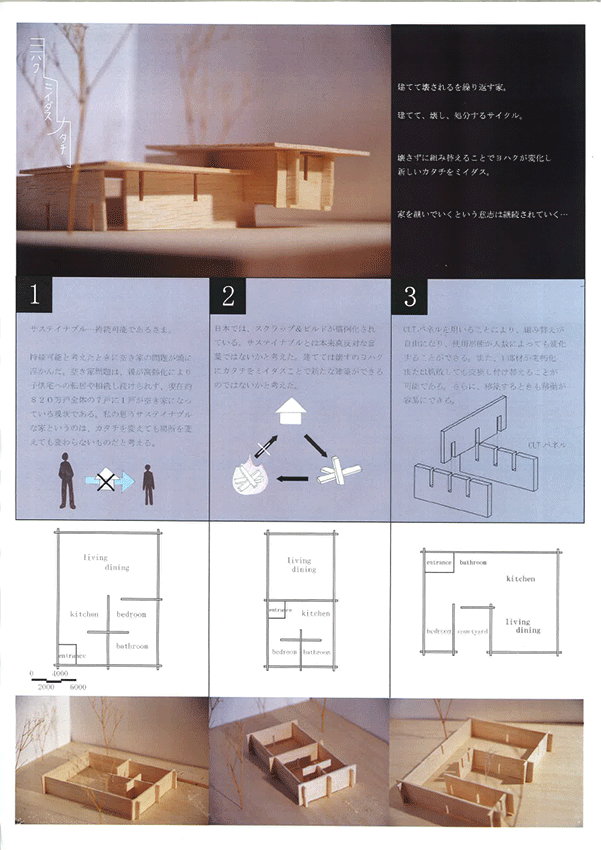

『ヨハク ミイダス カタチ』

穂刈 望琴

福島県立郡山北工業高等学校

- 審査員コメント

- 空き家問題に対する考えを模型の写真やイラスト、図面でわかりやすいプレゼンテーションに仕上げています。作品タイトルやその文字も作品をよく表していますね。 (渡辺 朋代氏)

Autodesk賞

審査員特別賞

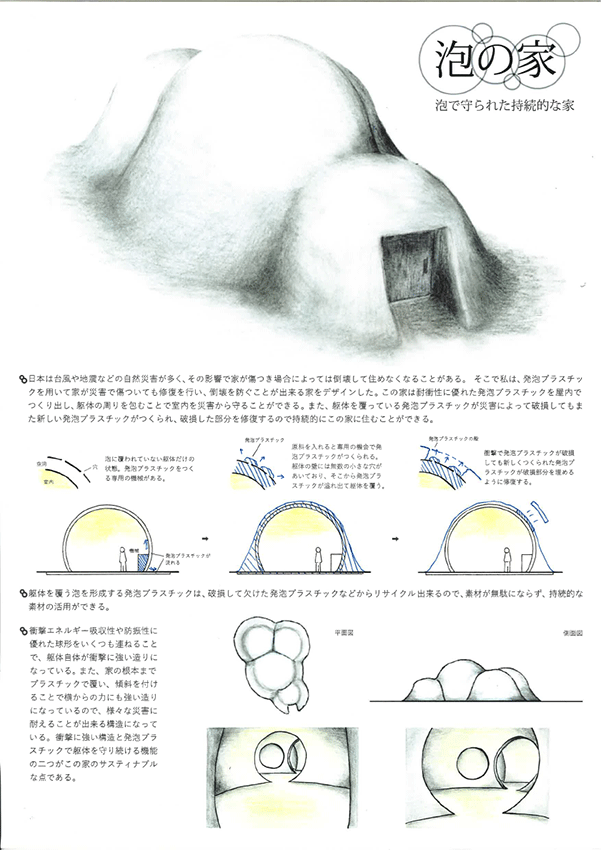

『泡の家

泡で守られた持続的な家』

三宮 駿之介

東京都立工芸高等学校

- 審査員コメント

- 発砲プラスチックの特性を最大限に生かした家を提案する事によって、災害に強い持続性の高い家を作るという提案です。連続する球状の室内空間は連なる泡の様なイメージで素直におもしろい提案だと感じました。表面は内部から養生させたプラスチック材で覆われていて、さまざまな破損によっても修復可能とすることで、使い続けられる事を考えています。ゆるやかにただよう泡の家のイメージのイラストが秀逸でした。(岡本 賢氏)

『緑住共生』

斎藤 勝馬

神奈川県立藤沢工科高等学校

- 審査員コメント

- 地下住居の提案は今回多数提案されておりましたが、その中で、一番素朴で単純な提案として、大変好感が持てる作品です。自然と共生する“住まい方”についてはさまざまなテーマや提案などがありましたが、この案は最も少ない地形変容を行いつつ、伸びやかな生活があろうと想像できる住居平面に魅力を感じました。(小田島 佑氏)

学校賞

秋田県立大曲工業高等学校

熊本県立熊本西高等学校

富山県立高岡工芸高等学校

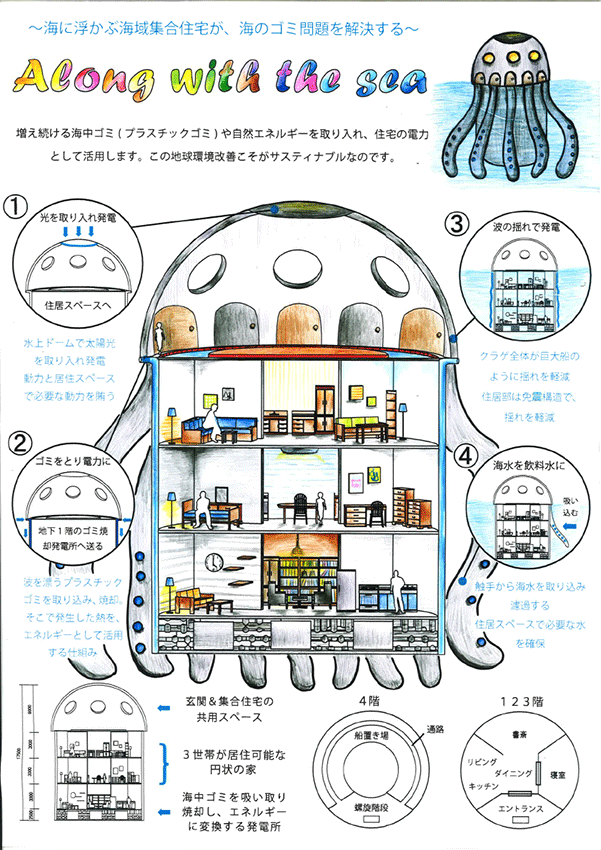

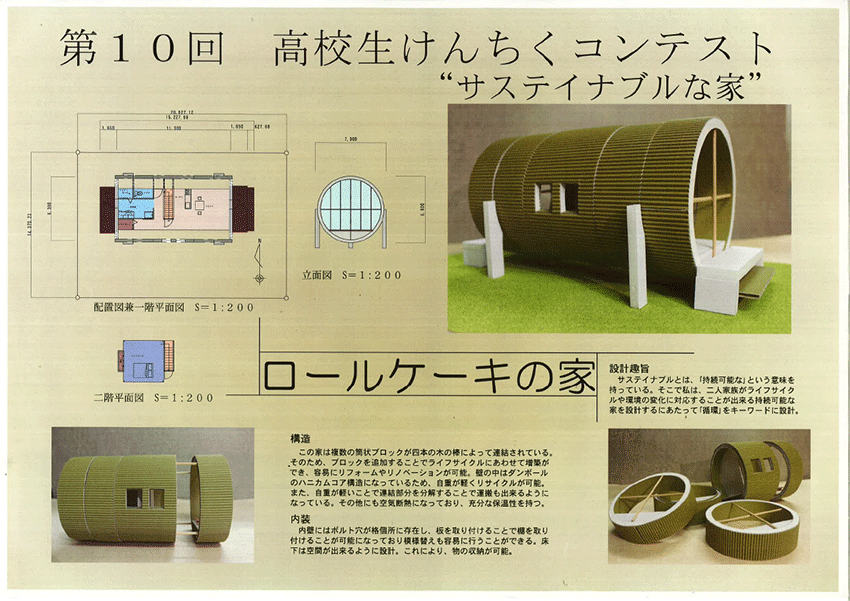

岡本 賢 審査委員長 総評

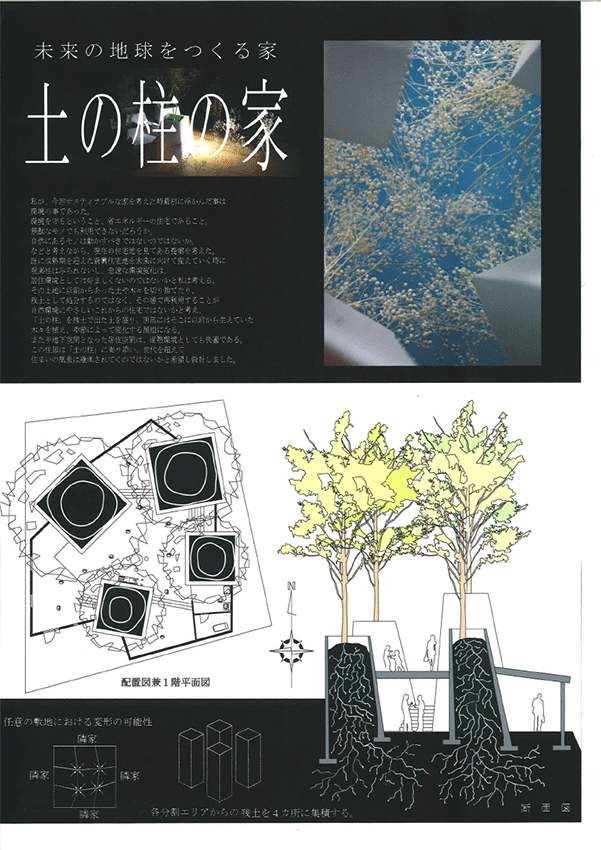

高校生けんちくコンテストも10回を数えることとなり、この賞が建築をめざす高校生の間で存在感を持ってきた賞になってきたことを喜びたいと思います。今回も150を超える作品が提出され大変活気のある審査会になりました。テーマの「サステイナブルな家」は、現在大きなテーマになっている気候変動やSDGsに対しての最も身近なテーマとなって、高校生の皆さんにとっても最大の関心事であると思いました。皆さんの未来がどのような環境の中で生活することになるのか、また、豊かな環境の中で豊かな生活を送るためには、どうすれば良いのか考える良いきっかけになったのではないかと思います。作品が応募され、第一次審査は審査員各々が20作品を選び出し、各々が選んだ理由を発言してその後に作品に対する厳しい議論がなされ、最終投票で金、銀、銅を選定しました。再々審査員各氏の思い入れの深い作品には審査員特別賞が選ばれました。金賞は中国の客家をモデルに人と動物と自然が共存できる家の提案で、さまざまに変化する境遇の中でも生きつづける可能性を具体的な姿で提案していました。銀賞の2作品は水に浮かぶ環境住宅で水と風と太陽のエネルギーを存分に利用する提案と土でできた柱によって環境住宅を作るというユニークな提案がそれぞれの美しいプレゼンテーションによって説得力を持っていました。銅賞の各賞もさまざまなエコ技術を考えた提案で、高校生の皆さんが環境に対して真剣に考えていることを感じさせる審査会でした。