アニメ『【推しの子】』 平牧大輔監督による特別公開講座

描きたいものを自由に、たくさん描く。

それが画力を上達させる一番の近道です。

2024年10月18日(金)、日本工学院専門学校(蒲田校)で、日本工学院マンガ・アニメーション科卒業生でアニメ監督の平牧大輔氏による特別公開講座が、『ココでしか聞けない話/オフレコ』第6回講座として行われました(オンラインで日本工学院八王子専門学校にも同時配信)。マンガ・アニメーション科の教員が進行役となり、学生時代の経験や代表作『【推しの子】』の制作などについて話していただきました。

第1章 学生時代の経験と影響を受けた作品

学生寮、作画の先生、放課後の実習室。

いろんな学びが楽しかった2年間の学生生活。

ーまず、平牧監督が影響を受けた映像作品について聞かせてください。

映画では『バック・トゥ・ザ・フューチャー』と『ナイトライダー』。アニメでは「新世紀GPXサイバーフォーミュラ」です。どれもメカものなんですが、人間ドラマがあって、そこが好きですね。テレビドラマ『あぶない刑事』もよく見ていて、コマ送りで二人の主人公が走るエンディングのカットが印象に残っています。

ーなるほど。日本工学院に入学したときから、アニメ監督をめざしていたのですか。

はい、アニメ監督になりたくてマンガ・アニメーション科(2年制)に入学しました。作画を学びたかったんです。授業ではアニメ制作の基礎を徹底的に教わりました。当時の作画の先生がエネルギッシュな方で、「業界はそんなに甘くないぞ」と、よく活を入れられましたね。

ーどんな学生時代だったのですか。

当時、私は神奈川県茅ヶ崎市の家から電車で通学していたんですが、友だちが住んでいる学生寮に入り浸っていましたね。そこでいろんな映画を観たり、ゲームをしたり。『ストリートファイターIII 3rd STRIKE』というゲームがあって、その攻略本に全部のコマが掲載されており、それを見ながら模写したりしていました。

授業が終わってもよく学校に残って、デジタル機器を使ったり、「Photoshop」で落書きしたりと、友だちとだべりながら過ごしていました。なぜかみんな帰らなかったですね。放課後の実習室はアニメコースもマンガコースも学生が一緒くたになっていたので、「絵しりとり」をしたりしてワイワイやっていました。いろんな学びもあったけど、勉強だとは思っていなかった。遊びの延長のような感じで楽しかったです。

ー今日は平牧監督の学生時代の卒業制作作品を持ってきたので、作品を見ながら解説していただけますか。

はい。(スクリーンを見ながら)タイトルは『恐竜日和』です。朝起きたら突然恐竜になっていたというお話です。友だちと二人で作画を分担し、マンガ・アニメーション科の同級生たちと制作しました。(作品を見終わり一同拍手)ありがとうございます。全体を通して、止めるべきところは止め、動かすべきところは動かして、皆でよくやったなと思います。

ー学生時代のポートフォリオにはどんなものを入れていたのですか。

詳しくは覚えていませんが、いろんな種類の作品を入れていた気がします。いま自分が監督としていろんな人のポートフォリオを見る立場になって思うのは、同じものを入れてもしょうがないということです。レイアウトだったりデッサンだったり、あるいはアニメっぽい絵ばかり描いても意味がない。それらは半分程度でよくて、あとは落書きでもいいので自分が本当に描きたいものを入れた方が評価されやすくなると思います。

今も全国から数多くのポートフォリオが送られてきますが、同じものが描いてあったらまず目に留まりません。かといって、いろんなものを詰め込んでも基本的に絵がうまくないと引っかからない。基本的な絵がきちんと描けているか ─すなわちキャラが人間の形をしていて、パースに乗っていて、絵のバランスがきちんと取れているか。そこが重要です。採用する側としては基本的に画力のある人を採りたいので、オリジナリティのある絵が描ける人はそれを突き詰めればよいですし、そうじゃない人はとにかく基本をしっかりマスターすることが大事だと思います。

みなさんの中には「他人と比べられたくない。競争したくない」という方もいるでしょう。私自身そうだったんですが(笑)、でも競争しなきゃいけない時もあるのです。ポートフォリオの審査が通ってしまえば、あとは人柄でどうとでもなります。むしろ、その後の面接の方が大事だったりします。今まさに卒業期でポートフォリオを作っている方も多いと思いますが、ぜひがんばってください。

第2章 監督業と『【推しの子】』

発信し続けたことがきっかけで監督デビュー。

『【推しの子】』のヒットは徹底したこだわりの成果。

ー平牧監督はどのような経緯でアニメ監督になったのですか。

日本工学院を卒業してアニメ制作会社で原画や動画を描いていた頃、『かみちゅ!』というアニメが好きになり、それを勝手に同人誌で描いてコミケに出したんです。そうしたらたまたま『かみちゅ!』の制作スタッフの目に留まり、そんなに舛成孝二監督(『かみちゅ!』の監督)が好きなら、今度舛成監督で『宇宙ショーへようこそ』という劇場アニメを作るから一緒にやらないかと声をかけていただいたんです。それがきっかけで会社をやめ、フリーランスになりました。

その仕事が終わった頃、今度は日本工学院時代に教わっていたアニメーターの先生から「平牧くんは演出がやりたいって言っていたよね。『侵略!イカ娘』というアニメがあるんだけど演出をやってみない?」と声をかけていただいて。それからずっと演出や絵コンテを担当するようになり、『NEW GAME!』の絵コンテがプロデューサーに認められ、『恋する小惑星』と『私に天使が舞い降りた!』の監督をすることにつながったんです。だから、雑談でもいいから自分がやりたいことを誰かに話しておくこと、自分から発信することがすごく大事だと思います。

ー監督の立場から、これからのアニメ制作者に必要なものは何だと思いますか。

英語を話したり、中国語を話す能力ですかね。最近、アニメ業界でも中国が台頭してきているので。日本のアニメ会社だけじゃなく、世界の企業も視野に入れた方が自分の可能性が広がると思います。あと語学以外では3DCGとか。そういうスキルがあると、頭ひとつ抜け出せると思います。

ーアニメ制作者にとって大切なものの見方や考え方は何でしょうか。

これは日本工学院の先生に教わったことでもあるんですが、ふとした時でも観察を欠かさないということです。例えば、ファミレスに入ってテーブルに着いたら、店内のレイアウトを覚えておくとか、テーブルに何が置かれているか確認するとか、入り口はどうなっているかを観察する。それを普段から意識しておくと、仕事にもよい影響が出ると思います。

ー平牧監督は絵コンテも描かれますが、絵コンテを描く際のポイントを実際に教えていただけますか。

はい。(手元のタブレットの描画画面をスクリーンに映しながら)例えば、二人のキャラが真横に向かい合っていて、それを引きで描いている構図ってよくありがちなんですけど、これが浮かんだら一旦ペンを置いて考え直してください。これがなぜいけないかというと、全部状況説明になっていて、絵が引いていることによって視聴者の気持ちも引くんです。没入感が削がれ、何を見ればいいかわからなくなるんですね。みんな最初はやりがちですし、僕もやったことがありますが、注意してください。

また、同じようなレイアウトのカットを続けないことが絵コンテの基本です。ときには視聴者の視線を誘導したり、キャラクターの心情を強調するためにカメラワークを書き入れることもありますが、それは演出意図をしっかり伝えるため。演出意図さえ伝われば、後は何をやっても正解だと私は思っているので、絵コンテに興味のある方は自由にいっぱい描いてみてください。

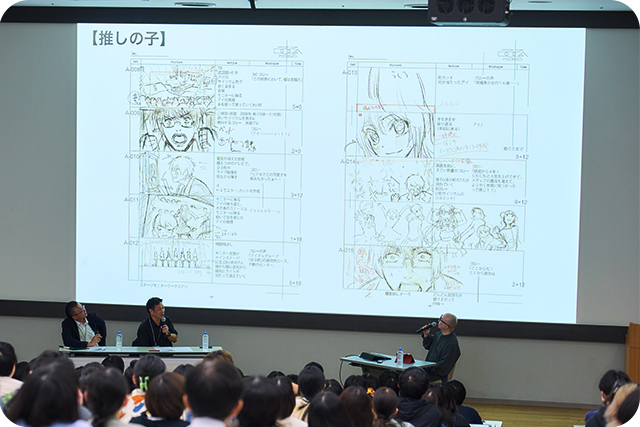

ー今日は実際に『【推しの子】』の絵コンテを見ながら解説してくださるということですね。

はい。(スクリーンに絵コンテが映し出されると学生たちから一斉に感嘆のため息)これがいい絵コンテかどうかは別にして、いい絵コンテは読みやすいですね。だからみなさんも読みにくいなと思ったら書き直してください。『【推しの子】』の私の絵コンテの特徴は、芝居が足りないことです。私はレイアウトは決めますが、芝居を考えることはアニメーターの楽しさのひとつだと思っているので、あえて芝居まで入れていないんです。もっとも、どう描いても自由なので、芝居まできっちり描く方もいます。最近ではデジタルツールを使ってフルカラーで描く方もいますね。

ー『【推しの子】』を制作する上で、こだわった点は何ですか。

まずはキャラクターの目です。もともと原作マンガには目の中に星があって、それをどうアニメにするのかについてキャラクターデザイナーの平山寛菜さんと話し合ったとき、これはもう完全再現でいきたいと。マンガならではの表現なので、普通はやらないんですけど、あえて目の中の星を生かしたんです。

また、原作の影や実線も省略せずにきちんと拾うようにしました。色数も多くて、カットによりますが、一番多いところでは7色使っています。塗り分け線が7色あるんですよ。それをスタッフたちが全部丁寧に描いています。ものすごくたいへんな作業で、本当に頭が上がりません。でも、そうやって原作を忠実に再現しようとした努力が視聴者の方々に評価され、ヒットに結びついたのかもしれません。

ー勉強になりますね。では最後に、スキルアップの実践的アドバイスをお願いします。

今は今なりに絵がうまくなる方法はたくさんあると思いますが、昔から変わらないのはたくさん描くことです。「うまくなる近道はありますか」と聞く人がいますが、ありません。たくさん描かないとうまくなれないし、上達も感じられません。だから、とにかくたくさん描いてみてください。逆説的ですが、それが一番の近道かもしれません。ぜひがんばってください。

特別公開講座を終えた平牧大輔監督に、アニメ制作の仕事のおもしろさやアニメ業界をめざす若者たちへのメッセージを語っていただきました。

自分の表現方法としてアニメを選んだのなら、

納得のいく表現が見つかるまでやり続けてください。

ーアニメ制作の仕事のおもしろさや醍醐味について教えてください。

日本工学院を卒業してアニメ制作会社で働いていた頃は、社員の半分以上が若手だったこともあり、ワイワイ言いながら競い合っていたのが楽しかったです。当時の仕事は作画だけでしたが、とにかく腕を磨くことに夢中でした。初めて自分が描いた作品のエンディングテロップに名前が載ったときはうれしかったですね。

その後、フリーランスになって演出や絵コンテを任されるようになり、自分の描いた絵コンテをもとに生まれた作品が放送され、視聴者の方々から感想をいただくことの喜びを知りました。監督になってからは、チームスタッフ全員が同じ方向を向いて作品を仕上げていく様子を見ることが楽しいですね。自分たちのつくった作品が大勢の人に観られ、その反響がどんどん広がっていくとうれしいです。

ー『【推しの子】』の監督として、ここを見てほしいというポイントはありますか。

『【推しの子】』で私が心がけたのは、すべてを自分でやるのではなく、スタッフの個性を引き出すことです。私よりひと回り下の世代がスタッフに入ってきているので、その人たちがやりたいことを引き出し、自由に作ってもらいたかったんです。実際、いろんな話数で彼らの個性が発揮されていると思うので、そこをぜひ見てもらいたいですね。

ーアニメ業界のクリエイターをめざす若者にメッセージをお願いします。

今はいろんな表現方法があるので、自分にとっての表現方法は何か、じっくり考えてほしいと思います。その上でアニメを選んだのなら、自分が納得のいくアニメの表現ができたなと思うまでやり続けてほしいですね。何も成し遂げていないのに途中でやめてしまうのはもったいないことです。私は幸運にも5つの作品で監督を任せてもらいましたが、私自身も未だに自分自身の表現を見つけられていません。まだまだこれからと感じているので、日々努力を続けていこうと思っています。

平牧大輔監督 プロフィール

アニメ監督/演出家

1982年生まれ。神奈川県出身。日本工学院マンガ・アニメーション科卒業後、(株)ラディクスを経て、(株)ジーベックに入社。その後、フリーランスとなり、数々のアニメ作品で演出・絵コンテ・作画監督などを担当し、2019年『私に天使が舞い降りた!』で監督デビュー。主な監督作品は、『【推しの子】』第1期・第2期、『恋する小惑星』、『SELECTION PROJECT』など。2024年10月、『【推しの子】』第3期の制作が決定。

※公開講座の一部をテキスト用に再編集しています。

◎マンガ・アニメーション科四年制/マンガ・アニメーション科

https://www.neec.ac.jp/department/creators/manga_anime/

◎アニメ・ゲーム・イラスト・マンガ業界 特別公開講座「ココでしか聞けない話/オフレコ!」

https://www.neec.ac.jp/event/creators/openlectures/