グルーヴノーツ社の「AI教育支援サービス」を実践教育に導入。AIが民主化した世界で活躍するために物事の本質をつかむ力を磨いてほしい。

日本工学院ITカレッジAIシステム科は、AIの仕組みや機能を学ぶ「機械学習基礎」の授業に、株式会社グルーヴノーツの「AI教育支援サービス」を導入しました。グルーヴノーツ社は、AIプログラミングなど最新テクノロジーを駆使した「TECH PARK(テックパーク)」教育事業を展開し、教育機関や社会人に向けて「AI教育」のカリキュラムや教材を提供しています。

AIシステム科の「機械学習基礎」では、グルーヴノーツ社が独自に開発し、さまざまな企業が実際の業務で活用しているクラウドAIサービス「MAGELLAN BLOCKS(マゼランブロックス)」を使って、機械学習について実践的に学びます。「MAGELLAN BLOCKS」は、難しい技術を誰でもシンプルに使えることをコンセプトに開発された企業向けのプラットフォームです。プログラミングの知識がなくても視覚的に操作できるため、機械学習の特性を知り、活用するための思考力・想像力を養うには最適な教材です。

「機械学習基礎」の授業を通じて、学生たちに学んでほしいことは何か?講師を務める赤星良輔先生と中村悟先生に聞きました。

授業の概要

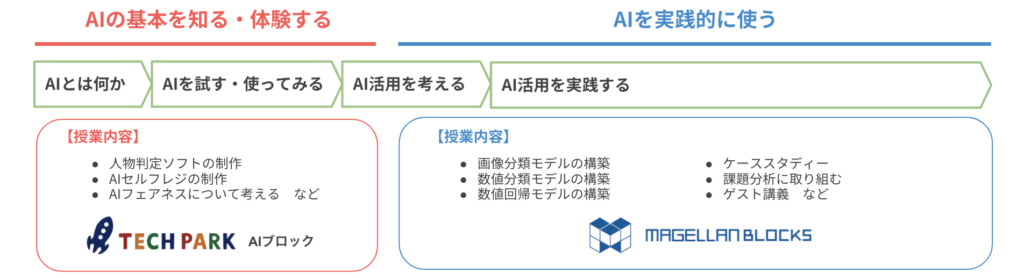

AIの基本を理解し実践的に使えるようになるまでを「AIとは何か」「AIを試す・使ってみる」「AI活用を考える」「AI活用を実践する」の4ステップを通して学びます。

大学に行っても得られない

ハンズオンで学ぶAIの知識。

グルーヴノーツ社が教育支援を行っているのはなぜですか。

赤星 私たちの本社は福岡ですが、社員の子育てを支援するために社内に学童保育を設けたことがきっかけでした。預かっている子どもたちに対して、弊社が得意とするプログラミングやAIを楽しみながら学ぶ環境を整え、「TECH PARK」という最新テクノロジーを学べるスクールを立ち上げました。そうした中、「TECH PARK」で行うAI教育を導入したいと、大学など教育機関からお声がけいただくようになりました。

中村 「AI教育支援サービス」は、教育機関からの需要に応えて提供しています。大学でAIについて学べるのは、ごく一部の学科です。商学部や文学部にはAIを学ぶ授業がほとんどありません。しかし、学生が社会に出ていけば、仕事でAIに関わる機会が増えるでしょう。自分でプログラムを組まなくても、AIとはどんなものか知っておく必要がある。大学は、理系を専攻していない学生にも、AIを触れさせなければという危機感を持っているんです。

授業をする際に、心がけているのはどんなことですか。

赤星 これから社会に出て働く学生のみなさんには、実際にビジネスの現場で私たちが体験し、苦労したことを伝えたいですね。ハンズオン(体験学習)で手を動かす機会を増やして、実践に近い形で学べるように教えています。カリキュラムの前半で目的としているのは、AIを使ってできることや、機械学習について理解することです。まず、弊社が開発した教育用ツール「AIブロック」を使って、人や果物を判別する画像認識をAIに教えるプロセスを体験します。データの学習を工夫すれば、AIの精度が上がるといった機械学習の基礎を学ぶことができます。

中村 大事なことは、機械学習に必要なデータは人が用意しなければいけないということです。指示するだけで、AIが何でもやってくれるわけではありません。AIに学ばせるためのデータを選び、集めるのは人の仕事です。しかも、学習するデータに偏りがあると、AIの答えも偏向してしまうので注意する必要がある。AIという先端技術を利用するためには、とても泥臭くて人間的な作業が欠かせません。よくAIに仕事を奪われるのではと危機感を持つ人がいますが、それは間違いです。AIに使われるのではなく、どこで、どう使えばいいのかを学んでほしいと思います。

いま企業が求めているのは

AIの取捨選択を判断できる人材。

学生たちに、どんな力を身につけてもらいたいですか。

中村 AI人材には、AIのプログラムに関わる人もいれば、業務のどこにAIを適用できるのかを考える人もいます。両方できれば素晴らしいけれど、いま社会に求められているのは、後者なんです。企業では、業務をAIで最適化できる人材が不足しています。私たちの授業を通じて、業務の中でAIを活用するためのスキルを学んでほしいですね。

赤星 プログラマーやエンジニアにならなくても、AIを触った経験があれば、中身の構造や仕組みを理解できます。そうすれば、AIの使い方について、使えるシーンと使えないシーンが見えてくるでしょう。頭で学ぶことに加え体験して気づくことも重要です。ハンズオンに力を入れているのは、自分で手を動かしてやってみる実践力を養ってもらうためです。

この授業がめざすゴールについて教えてください。

赤星 私たちのゴールは、学生たちが仮説を立ててAIを活用できるようになることだと考えています。AIはそんなにスマートなものではありません。データを集めて機械学習させたけど、使えるAIにならない。うまくいかない原因を考えて、次は学習させるデータを変えてチューニングする。それを何度も繰り返した結果、やっと満足のいくものが完成するのです。リアルなビジネスの現場と同じプロセスを体験するうちに、このテーマだったら、このデータをこう使えばうまくいくかもしれないという仮説を立てられるようになります。

中村 どう活用するか考えるのと同様に、今回はAIを使うべきではないと判断できることも重要です。精度とコストの費用対効果を比較したら、別の手段に切り替えたほうがいいという場合も多いでしょう。ただ、コストをかけても正解率が50%にしかならないけど、50%の確率で当たれば事業に画期的な効果をもたらすならAIを使う価値があるかもしれない。そういう事業的な判断を含めて、AIを取捨選択できる人材が、多くの企業から求められているんです。

テクノロジーについて知るだけでなく

その生かし方を学んでほしい。

AIシステム科の学生に接して、どのような印象を持ちましたか。

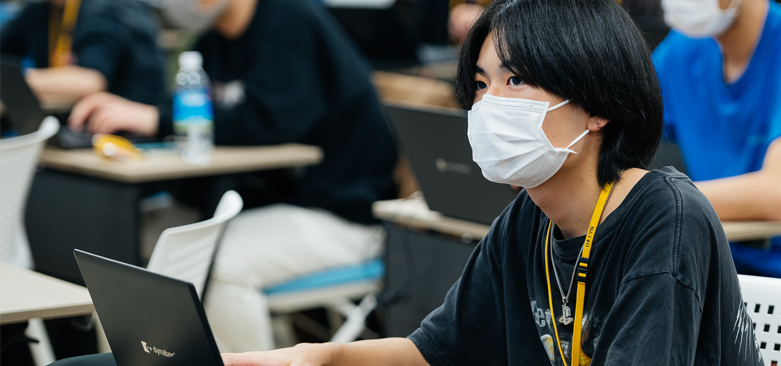

中村 学生たちの真面目さとその熱量に圧倒されました。とても好奇心が強くて、授業の内容が自分の興味にひっかかると目の色が変わります。一人ひとりのスキルや知識には差があるので、授業の進め方には気を使っていますが、みんな意欲的に取り組んでくれるのがうれしいですね。目的意識をもって学んでいる真剣さが伝わってきます。

赤星 新設されたばかりの学科に入ってきた学生たちなので、開拓者精神があるんだと思います。授業が始まった1週目と2週目にミニ課題を出して、3週目に出さなかったらチャットで今週は課題ないんですかと質問が来ました。

中村 儲かりますか?と質問されたこともありましたね。授業をしていると学生たちがAIネイティブかつクラウドネイティブであることを実感します。SNSやオンラインにすぐ適応できる。

赤星 彼らはアレクサやグーグルホームが音声認識で答えてくれる環境が当たり前になっていますからね。

中村 気づいていないところでAIを使っていて、学生にとってAIは特別なものではなくなっていると思います。

学生たちへメッセージをお願いします。

中村 AIに関するテクノロジーを知るのは大事です。しかし、もっと大切なのは使う側のニーズに応えて、テクノロジーを生かすにためはどうすべきかを判断できることです。

赤星 いま世の中で使われているAIは、機械学習のエンジニアがコードを書くのにコストをかけています。でも、AIがもっと普及するためには、プログラミングができない人でも使えないといけない。授業で使っている「MAGELLAN BLOCKS」も、そういう思想にもとづいて私たちグルーヴノーツが開発したものです。

中村 AIの民主化が加速しているのは間違いありません。これからは、もっとライトに誰もがAIを使える環境が整っていくでしょう。仕事で使うだけなら、難しい技術は要らなくなるかもしれない。現場の声を聞くためのコミュニケーション能力が重宝されるかもしれません。

赤星 AIが民主化した後の世界で活躍するには、テクノロジーの知識だけでなく物事の本質をつかむ力が必要になると思います。私たちの授業を通じて、AIに触れながらその力を磨いてください。

テックパーク事業部 ディレクター

赤星 良輔 先生

シニアコンサルタント

中村 悟 先生

AIをツールとして、新しいプロダクトや

サービスを創造できる人になってほしい。

AIシステム科の立ち上げに際して、さまざまな企業に相談して意見を求めた中の1社がグルーヴノーツ社でした。ゼロからAIを学べるという学科のコンセプトを実現するため、ノンコーディングの親しみやすいインターフェイスで学生に機械学習を体験させる授業への協力をお願いしたところ、快諾していただきました。学生はAIを学びたいという目的のもとに入学してきたので、機械学習の授業はまさしくメインストリームであり、集中して取り組んでいます。小学生から社会人まで、幅広い対象に向けて教育サービスを提供されているグルーヴノーツ社のノウハウとIT企業としての実績は、AIシステム科にとって大きな力になっています。

日本工学院のAIシステム科がめざすのは、テクノロジーを学ぶだけにとどまらず、それをツールとして新しいプロダクトやサービスを創造できる人間になることです。在学中に達成するのは難しいかもしれません。将来的にそれを実現するための素地を、AIシステム科で学ぶ2年間でつくってもらいたいと考えています。

岩堀 信一

◎日本工学院AIシステム科

https://www.neec.ac.jp/department/it/aisystem/