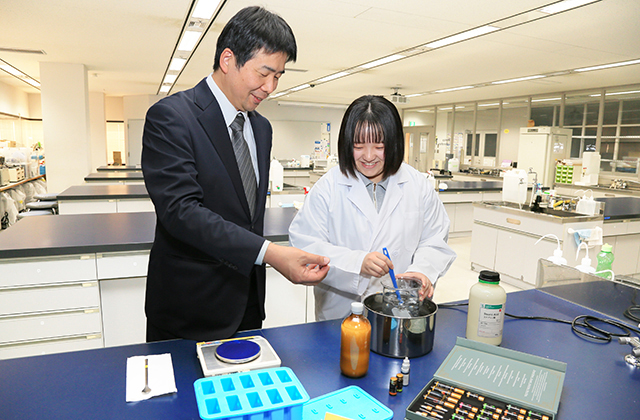

プロジェクト型授業ってどんな授業?

食品・化粧品などの開発を通じ、プロの『ものづくり』を体感学習

日本工学院 応用生物学科では、2年生の希望者を対象に「プロジェクト型学習」を実施。座学で学んだ知識や技術を生かし、学生が自らが取り組むテーマを決め、発案から開発、商品作り、そして卒業展での完成品発表までのすべてを学生たち自身で行います。授業外で校内の設備を活用し、オリジナルの食品・化粧品など、一から商品開発にチャレンジする学生主体のプロジェクト。教員はもちろんサポートを行いますが、基本的に学生自身がスケジュールを管理し、考え、作業を行います。実践を通じ、よりプロの現場で即戦力となるための、製造技術、品質管理の技術、そして分析技術を身に付け、さらに自ら考え行動し、問題解決をする力を養う大切な経験となる、それを目的とするのがこのプロジェクト型学習です。 毎年たくさんの学生がプロジェクトによってオリジナル商品を生み出し、卒業後はその経験を生かして業界の第一戦で活躍しています。研究を中心とする大学での学びとは違い、在学中に実践経験を積むことができる日本工学院 応用生物学科の学びは、さまざまな業界で必要とされる人材育成の大きなアドバンテージとなっています。

これまでに行われたプロジェクト型学習

座学と実践で培った経験から開発したオリジナル製品の数々

Pick Up プロジェクト

企業との産学連携によるプロジェクトを実施

銀座鈴屋 x 応用生物学科『八王子コーラ@和(なごみ)』

和菓子・甘納豆の老舗である株式会社銀座鈴屋と応用生物学科が産学連携し、学生のアイデアによるオリジナルクラフトコーラ『八王子コーラ@和(あっとなごみ)』を共同開発。発案から開発、プレゼンテーションまでを協力し合い、4つの試作品を完成。伝統的な和菓子とクラフトコーラという飲料を組合せた意外性や、味の完成度も高評価だった『八王子コーラ@和(あっとなごみ)』が採用され、無事に発売されました。

プロジェクト一覧

2023年度 プロジェクト

かわいく洗う透明石鹸『Söopo』

肌にやさしく背中も洗いやすい『かわいく洗う』をコンセプトにした石鹸。10~20代の女性をターゲットとし、見た目にもこだわって透明なアイスキャンディ型に。透明化や鹸化を成功させるために数多くの試作を繰り返し、綺麗で、そして肌に優しい石鹸に仕上げました。

薔薇入り白カビサラミ『FUMI』

薔薇の香りを楽しめるサラミの開発。味、香り共に薔薇のようなサラミにするため、食用薔薇の花びらを使用。5か月間の試行錯誤の上、熟成された芳醇なサラミの味と薔薇の香りの織り成すハーモニーを楽しむことができるサラミが完成しました。

過去のプロジェクトをもっと見る

MURATAKE 羽立の姿 生ハム

八王子産ブランド豚「東京X」と加計呂麻島のさんご塩、糀を使用した生ハム。何代かにわたり、先輩から受け継がれてきた生ハムブランド『八乃醸』。製造者の村竹さんは、栃木の酒蔵・飯沼銘醸で日本酒造りも経験し、その製法に学び、醸して独自の生ハムを作り出しました。

酒鹸 SAKE SABON

日本独特の発酵文化で醸される日本酒からでる、美白成分コウジ酸を含み、栄養分が豊富な酒粕を使用。温泉で使ってもらえるよう1回使い切りの形で使えるゼリー石鹸として開発しました。地元に根付いた日本酒を使い、夕飯時に味わう日本酒の香りに包まれながら温泉に入れる事をイメージしています。

和風チーズ『雅王ーgaouー』

世界各地、さまざまな国で製造される特徴的なチーズを研究し、応用生物学科で学んだ知識と技術を活かしてオリジナルのチーズを開発。チーズの熟成に日本のお酒や醤油、味噌作りに用いられる麹カビを使用して風味やうま味を増加させ、新しい和の味わいの熟成チーズを作製しました。

プロジェクト型学習の流れ

発案から開発、完成まで、すべての工程を学生自身がマネジメント

作りたいものが決まったら、どのような内容の商品にするかを調査・リサーチを元に詳しく考察。商品購買のターゲットや最終的に目指す目標を定め、企画を立案します。そして授業で学んだ知識・技術を活用し、開発を開始。試作を繰り返し、思うような商品にならない場合は、もう一度再考察、開発、テストを繰り返します。企画した通りの品質に問題のない商品が完成すると、続いて量産に取り掛かります。そして発表・プレゼンテーションを行なってプロジェクトの完成です。

先生からのメッセージ

日本工学院 テクノロジーカレッジ

応用生物学科教師

森内 寛 先生

【プロフィール】

生化学や遺伝子工学授業や実習を担当しているほか、これまでに学科のチーズ製作プロジェクトを中心にプロジェクト型学習を担当してきた。銀座鈴屋とのプロジェクトについても学生を指導し、サポートを行った。

自主性と考える力を育むプロジェクト型学習で未来を切り拓こう

プロジェクト型学習は、応用生物学科で学んで来た知識を生かし、一から商品開発にチャレンジする学生主体の実践学習です。法律も厳しく、学生が自主的に開発に携わることが難しい医薬品を除き、食品、化粧品ジャンルから学生自身がテーマを決めてアイディアを出し、オリジナル製品の開発を行います。 プロジェクトによって商品開発、ものづくりのプロセスを実践で体験することで、授業だけでは現場で必要となるプロスキルを高めると同時に、自ら考え行動する力を養うことができ、また、商品開発のすべての工程を行うことで、ものづくりの向こうにいるユーザーを意識する良いきっかけにもなります。ユーザーのことを考えるという意識は、製造に携わる上で絶対必要なもの。直接見えないからこそ、自分が関わって作られたものがユーザーの手元に届き、安全に利用されるということを意識して仕事に取り組むことが大切になってくるのです。