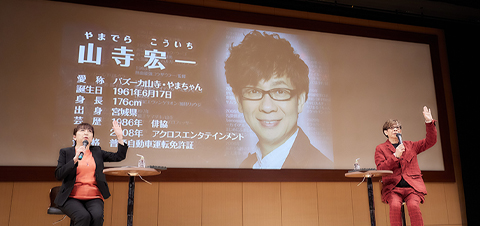

2023年12月2日、日本工学院専門学校(蒲田校)の片柳記念ホールで、山寺宏一さんによる特別講義『山寺宏一の現在(いま) ~唯一無二の存在であり続けるために~』が行われました。山寺さんの特別講義は、2021年、2022年に続いて3年連続の開催。業界のトップランナーとして唯一無二の存在であり続ける山寺さんにお話をうかがい、表現の可能性や努力し続けることの大切さなどを学ぶことが目的です。受講者は、エンタテインメント業界をめざす本校クリエイターズカレッジの学生たち。山寺さんと親交の深い冨永みーな先生(声優/本校声優・演劇科講師)が司会進行役を務め、事前に学生たちから募集した質問や生質問に山寺さんが答える形式で行われました。

目次

第1部「演技・役づくり」

第2部「メンタルについて」

第3部 学生からの生質問コーナー

第4部 スペシャルインタビュー「エンタメ業界をめざす若者へ」

山寺 宏一さん

【プロフィール】

声優、俳優、タレント、ナレーター。アクロスエンタテインメント所属。宮城県塩竈市出身。

出演作は、〈アニメ〉『メガゾーン23』(中川真二役)、『それいけ!アンパンマン』(チーズ役、カバお役ほか)、『アラジン』(ジーニー役)、『新世紀エヴァンゲリオン』(加持リョウジ役)、『カウボーイビバップ』(スパイク・スピーゲル役)、『攻殻機動隊SAC』(トグサ役)、『かいけつゾロリ』(ゾロリ役)、『ルパン三世』(銭形警部[2代目]役)、『ドラゴンボール超』(ビルス役)、〈外画〉『マスク』(ジム・キャリー)、〈ゲーム〉『龍が如く4 伝説を継ぐもの』(秋山駿役)など多数。第38回ギャラクシー賞奨励賞(2000年)、第3回声優アワード富山敬賞(2009年)、ファミ通アワード2013キャラクターボイス賞(2013年)、第24回日本映画批評家大賞アニメーション声優賞(2015年)、第14回声優アワード外国映画・ドラマ賞(2020年)などの受賞歴がある。

冨永 みーな先生

【プロフィール】

声優。俳協(東京俳優生活協同組合)所属。広島県広島市出身。本校声優・演劇科講師。出演作は、〈アニメ〉『サザエさん』(磯野カツオ役)、『それいけ!アンパンマン』(ドキンちゃん役、ロールパンナ役ほか)、『機動警察パトレイバー』(泉野明役)、『北斗の拳』(リン役)、〈ナレーション〉『開運!なんでも鑑定団』など多数。

「演技・役づくり」

冨永

山寺

冨永

山寺

冨永

山寺

では、早速本題にまいりましょう。今日は学生のみなさんから募集した質問に答えていただく形式で進めてまいります。質問をカテゴリーに分けてうかがい、最後にはこの場にいる学生のみなさんからの生質問コーナーも用意しています。まずは、「演技・役づくり」に関する質問です。

冨永

演技

演技について一番大切にしていることを教えてください。また、演技力とは具体的に何ですか?

山寺

演技というのは、まず何を求められているかを把握することが大事だと思います。その役がその作品において、どんなポジションで何を表せばいいのか。キャスティングした側から自分は何を求められているのか。そういうことをしっかり把握することが大事だと思うんです。

その上で、自分のやり方で役を演じるわけですが、僕は声優だけじゃなくて舞台もやりますし、たまに映画やドラマに出させていただいたりしますけれども、本当に難しくて、いつも打ちひしがれて家に帰ってくるという感じなんです。だから、もっともっとうまくなりたくて、自分たちで『ラフィングライブ』というユニットを作って芝居をしているんですが、なかなか難しい。

冨永

山寺

冨永

山寺

理解力というのは、どうすれば身につけられるか非常に難しいんですが、僕の場合はとにかく台本を読み込みますね。ただ、僕はすごく読書が苦手な子どもだったから、理解がすごく遅いんです。僕はいまでもインタビューとか、今日のように大勢の人の前でしゃべる時、ボキャブラリーの貧困さに自分自身がっかりするんですが、たくさん本を読んでいる方は話が上手で文章もうまいという印象が僕にはあって。本をたくさん読んで、いろんな世界を学び取っているから理解が深いんだろうなと思っています。

でも、理解力を高める方法は読書だけではありません。むしろ、日々の生活の中でいろんな人と交わり、いろんな話をする中から得ることの方が多いんじゃないかな。もちろん読書はいっぱいした方がいいでしょうが、日常生活の中に理解力を高めるヒントがあるんじゃないかと思うんですね。日々の暮らしの中でコミュニケーションを取っていくことで、いろんな台本の理解は深まるかなと思います。

冨永

山寺

冨永

山寺

冨永

山寺

冨永

山寺

冨永

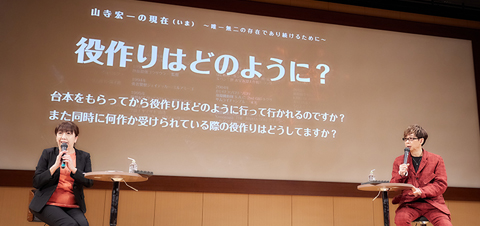

役づくり

台本をもらってから役づくりはどのようにされているのですか?

冨永

山寺

冨永

山寺

冨永

山寺

作品によってまったく違うんですが、まず台本に何が書かれているか、自分はどんな役柄なのかを把握することに努めます。映像がある作品は、そのキャラクターを映像で見て、どんな声が聞こえてきたらいいんだろうと想像しますね。まず自分でやってみて、どの声が自分で一番納得できるのか。最初は声質とかは気にせず、このキャラクターはどんな声をしているんだろうと想像するのが始まりですね。

いただいた役によっては、例えば実況アナウンサーの役なら、プロの方は実際にどうやっているんだろうと知ることから始まりますね。実在する職業の人を演じるときは、とことん聞いたり、調べたりします。

朗読劇の場合はちょっと違います。僕は朗読劇が大好きなんですが、洋画の吹き替えと違って手がかりになるものが少ないので、この物語を映画でやるとしたら、この人がキャスティングされるんじゃないかなと想像したり、外国のものだったらハリウッドスターのあの人がやったらどうなるかを想像して演じるということはありますね。

冨永

山寺

冨永

山寺

冨永

※講義の一部をテキスト用に再編集しています。